История не даёт пока материала дл широких обобщений, но вполне знакомит с развитием

процесса войны в области политики, стратегии и тактики[1].

Михневич Н. П., русский военный теоретик, начальник Генерального штаба России

В прошлом военная подготовка и военная теория строились на основе тщательного изучения

всего лишь одной или двух кампаний. При такой ограниченной основе постоянные изменения

в военных средствах… создавали опасность, что наши взгляды будут слишком ограниченными,

а выводы – ошибочными. В физической области единственным неизменным фактором

является то, что средства и условия непрерывно меняются[2]

Бэзил Лиддл Гарт, военный теоретик

Цитата гениального русского военного теоретика Н.П. Михневича в особенности ценная во второй части, где говорится о «процессе войны в области политики и стратегии» в противовес с недостатком «широких обобщений». К сожалению, за последние 100 лет мы не намного продвинулись в том, чтобы оспорить эту оценку. Вплоть до сегодняшнего дня у нас нет устоявшейся теории и методологии, а все идеи опираются на немногие теоретические работы, которые, к тому же, как правило, тщательно избегаются политиками и военными. АВ этом смысле прав Б.Л. Гарт, который считает, что вся военная теория опирается на несколько работ китайских и европейских авторов, среди которых русские военные теоретики занимают достойное место[3].

Широкая публичная дискуссия в СМИ в России относительно современного политики и стратегии государств в области национальной безопасности, состояния международных отношений и, в частности, военно-политической и стратегической обстановки (ВПО и СО), к сожалению, имеет целый ряд существенных недостатков, связанных, прежде всего, с глубиной содержания анализа этой проблемы[4]. Как правило, на поверхности не только публичных, но и многочисленных научных дискуссий остаются в большей степени вопросы пропаганды или – ещё чаще – контрпропаганды, когда субстантивная, содержательная часть вопроса сознательно остается в тени, или даже просто игнорируется[5].

Это вызвано не только общим падением значения науки и гуманитарного научного знания в мире и в России в последние десятилетия[6], которое сознательно замещается на Западе политикой дезинформации, превращенной в одно из основных средств силовой политики против России, но и стремительным процессом замещения остатков научного знания в области безопасности в нашей стране примитивной публицистикой и журналистикой. Нередко, даже просто очень некачественной, за которой не стоят научные проработки, либо, что ещё хуже, – западные «соавторы» и «партнеры»[7]. Понятия «объективность» и «ответственность», которые никогда в политике не абсолютизировались, стремительно деградируют[8].

Главной же причиной падения научных знаний в социальной и гуманитарной области стал договор внутри правящей элиты России о запрете на идеологию, компромисс, целью которого стал запрет на реальную политическую борьбу с привлечением широких масс общества[9]. В результате такого договора в политологии и общественных науках вообще в последние 30 лет, как точно заметил политолог Александр Халдей, сформировалось «господство политического языка, который стал неполитическим», когда «любая политизация – означала изгнание на периферию и лишение его носителей легитимности[10]».

Этот запрет означает запрет на развитие стратегического планирование[11], как часть стратегического мышления, ограничивая его частными задачами. Даже в тех случаях, когда «владелец стратегии» России В.В. Путин говорит о стратегических задачах, как, например, 13 октября 2021 года о демографии и качестве жизни граждан, эти цели не являются стратегическими – обоснованными, согласованными и обеспеченными механизмом реализации, а выглядят как очередное публично-декларативное заявление. Прежде всего, потому, что такая стратегия не является институтом национального развития[12] в полном смысле этого слова.

Те исследователи, которые ставят по сомнение западные либеральные парадигмы, немедленно обвиняются в «публицистичности», «ненаучности» и просто отсталости. Именно этот приём стал классическим у воспитанников политологии Сороса сегодня не только в институтах РАН, но и в образовательных университетах и центрах России. Таких «воспитанников», «соросят» немало в большинстве российских НИИ и университетах, в том числе в самых престижных. Более того, они занимают в них административные посты, которые позволяют им управлять формированием научных и учебных программ, продвигая западные критерии и принципы[13], программируя заранее проигрыш в информационной войне[14].

Нормальный политический язык исчез, а на смену ему пришла некая абстрактная двусмысленная каша, выдаваемая за научный аппарат, которая основывается на многочисленных западных концепциях и идеях, внедренных в российский политический дискурс в том числе и при помощи либеральных представителей власти в особенности в министерства, администрации, аппарате правительства и государственных фондах.

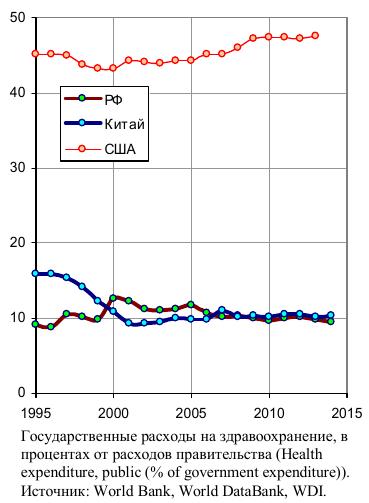

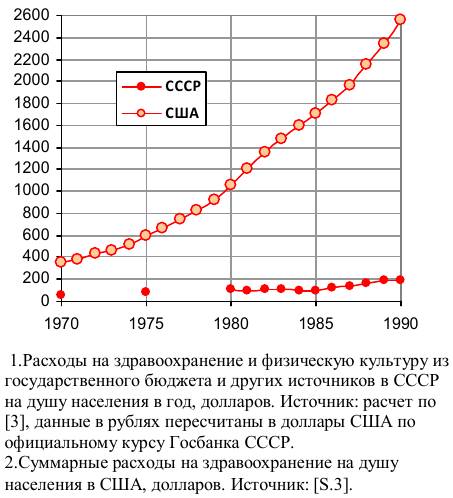

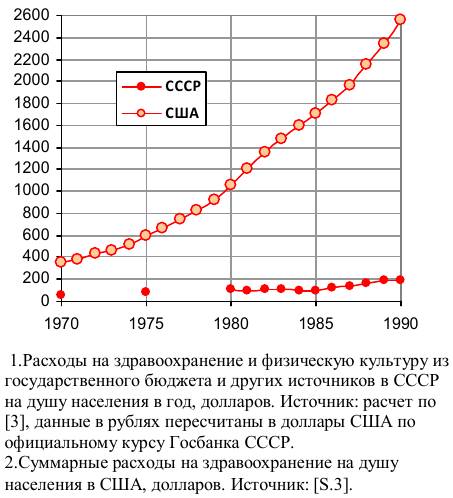

Более того, эта тенденция сознательно поддерживается не только из-за рубежа, но и в правящих структурах России разного рода «условиями» для оценки научных публикаций, критериями аттестаций по месту работы в НИИ и университетах, победы в платных НИР, когда любую работу могут объявить «не научной» (в СССР называли в таких случаях «публицистической») в силу её «идеологизированности». В конечном счете в НИИ и университетах сформировалась влиятельная прослойка обществоведов, которая своим птичьим языком защищает «деидеологизированный компромисс» внутри научных элит, но одновременно лишает её политику содержательности и эффективности, идеализируя политическую лояльность, которая пока что прикрывает традиционный потенциал предательства российской элиты, накапливавшийся с ХХ съезда КПСС. И стремление скрыть реалии, прежде всего, политические, хотя и не только. Так, миф о «великой физкультурной державе» и «внимании» советского руководства сохранился до сих пор, хотя оснований для него не много. В действительности, здравоохранению, физкультуре и спорту в СССР уделялось меньше внимания, чем, например, в США, если судить по объемам финансирования. Об этом убедительно говорит сравнение душевых расходов на эти цели в СССР и США в 1970-1990 годы.

В меньшей степени этот разрушительный процесс затронул военно-политическую область, хотя и в ней появилась групп «диванных стратегов», представители которой активно соревнуются в электронных СМИ с журналистами. Как правило, эти исследователи не только не имеют никакого практического (тем более военного) опыта, но и не считают необходимым знакомиться со специальными исследованиями. Между тем, военно-политический анализ, в частности, анализ влияния изменений в средствах и методах вооруженной борьбы и силового противоборства на политику безопасности государства, о которых говорил ещё Бэзил Лиддел Гарт, остается обязательным условием политического и военного планирования, без которого невозможно ни разработать эффективной стратегии, ни «руководящей идеи»[15] для внешней политики. Этот вывод подтверждался не раз на практике в мировой военной истории, в частности, известным гитлеровским военачальником Г. Гудерианом, который, кстати, не раз ссылался в своих работах на идеи Бэзил Лиддел Гарта[16].

Непрерывные изменения в средствах и условиях» ведения вооруженной борьбы немедленно и непосредственно отражаются на состоянии стратегической обстановки (СО), характере войн и вооруженных конфликтов, а, в конечном счете, влияют на формирование сценария (и его конкретного варианта) развития ВПО и МО. Это обстоятельство, безусловно, учитывается в современной стратегии США, в частности об этом прямо говорится во «Временном руководстве для СНБ», опубликованном в США в марте 2021 года[17]. Именно это влияние средств и способов силовой борьбы на политику и стратегию государств в области безопасности, а затем – влиянии стратегии на политику – является основным предметом исследования этой работы.

В основе военно-политического анализа традиционно лежит анализ развития наиболее вероятного сценария развития МО и ВПО и его конкретного варианта, но далее требуется его уточнение и корректировка. Как и в стратегии, которая является самым общим планом, требующим корректировки. Поэтому, прежде всего, в анализе ВПО я исхожу из того факта, что необходимо максимально шире проанализировать любые события и тенденции в военно-политической области на уровне не только конкретных СО и войн, но и в более крупном масштабе – МО и ВПО – для того, чтобы дать точную характеристику состояния современного сценария развития ВПО[18]. Такое уточнение и корректировка абсолютно необходимы потому, что, как минимум, все три основных метода оценки – научно-объективный, субъективный и учета влияния энтропии[19],– о которых говорилось выше, дают не всегда точные, а порой даже искажающие реальность, более того, прямо противоположные, оценки и прогноза развития ВПО сигналы.

Я также изначально исхожу из того положения, что существующие традиционно методы анализа ВПО и СО малоэффективны и могут быть только вспомогательными, дополнительными. Рассмотрим их коротко. Впрочем, как и собственно военно-политические, существующие на Западе[20].

Так, наиболее популярные и традиционные методы (количественные методы) «объективного научного анализа» военной мощи[21] очень часто не отражают, например, не только качественные параметры военной мощи – доли ВВСТ, готовой к применению, её качественных характеристик, степени подготовки личного состава, уровень политического управления и военного искусства и т. д[22]., но и другие важнейшие факторы силовой политики государств, например, качество и количество институтов развития человеческого капитала (ИР НЧК). Это делает подобный анализ изначально неверным, а не просто не точным, ибо искажает соотношение сил в мире и основные процессы развития МО и ВПО[23].

Тем не менее, эти оценки и исследования до настоящего времени находятся в эпицентре внимания экспертов, в особенности, когда они используют количественные методы анализа больших информационных массивов с применением различного рода индексов и коэффициентов[24]. Этот «Минобороновский» подход остается основным при анализе МО и ВПО, хотя, повторю, существовало немало попыток его изменить. Он восходит исторически к временам Наполеона (и Мольтке), который считал, что «Нет никаких определенных правил; все зависит от замысла генерала, от боеспособности его войск, времени года и тысяч прочих факторов….»[25].

Другой подход, как правило, относится к субъективным решениям политического руководства, ярким примером которого стал М.С. Горбачев и МИД того времени (а также отчасти ЦК КПСС и институты АН СССР). Он был, как правило, сведен к привычному «экспертному» анализу, который в действительности бы субъективным мнением отдельных личностей – от Н. Хрущева до А. Яковлева и Г. Арбатова, и пр. академиков от гуманитарной науки. Для многих такой анализ политических и военных намерений был простым субъективным подходом («как сказал…»), который изначально был даже не просто субъективен, но и мог носить заведомо искажающий действительность характер. Яркий пример – один из лидеров СССР А.Н. Яковлев, который, как и Э.А. Шеварднадзе, искренне и настойчиво боролся не столько против КПСС, сколько против своей страны.

У этого подхода было немало (даже большинство) искренне ошибающихся политиков и военных. Так, характеризуя стратегическую обстановку на советско-германском фронте перед Курской битвой, гитлеровский фельдмаршал Э. фон Манштейн пишет о стремлении Германии в этом сражении добиться «достичь ничейного результата, перспективу устоять как государство»[26], т. е. в результате военного успеха добиться изменения ВПО и даже МО.

В последние десятилетия мы наблюдаем очевидную инфляцию политических авторитетов, норм международного права и значения политико-дипломатической деятельности в целом, которые уступают свое значение и место заявлениям в социальных сетях, быстрой смене политического курса и росту политической безответственности. Это делает анализ состояния СО в мире и его влияния на развитие ВПО такими методами наименее точными, а прогноз военно-политических отношений и действий на этой основе – сомнительным[27]. Тем не менее, анализ субъективных представлений политических и военных деятелей, оценки экспертов и учёных позволяет в значительной степени уточнить и скорректировать анализ, основанный на изучении соотношения сил и развитии объективных процессов и факторов. Наши и зарубежные СМИ изобилуют такими «прогнозами» и «оценками», за результаты которых, как правило, никто никогда не отвечает[28].

Третий подход, – системный сценарный анализ, основанный на анализе всех основных групп факторов и тенденций, формирующих МО и ВПО, отчасти учитывающий нарастающую энтропию в международных делах, к сожалению, пока что не привел к появлению апробированных научных методик: понимая влияние хаоса и энтропии, влияния случайных и незначительных факторов. Мы уже можем, используя разные методики, выстраивать долгосрочные и вполне реалистические тенденции развития МО и ВПО, в том числе и отдельных сценариев. Другое дело, что подобная работа требует огромных ресурсов, в том числе человеческих, которых в России явно мало[29].

Мы пока что не научились использовать эти знания. Тем не менее, уже сегодня мы видим, как минимум, что:

– энтропия в формировании МО и ВПО нарастает стремительно. Порой частный и незначительный внешний фактор превращается в сложную тенденцию, дестабилизирующую МО и ВПО, как это произошло, например, в 2020 с пандемией коронавируса;

– энтропия становится следствием сознательной политики части правящей элиты США и их союзников в отношении дестабилизации ВПО и внутриполитической обстановки целого ряда государств. Главная цель – суверенитет государств и независимость их правящих элит, включая собственных. Именно сознательное формирование энтропии в мире стало целью объединения «демократов» против Д. Трампа в 2020–2021 годах, когда «глобалисты» выступили силовыми методами против «националистов».

На это обстоятельств в январе 2021 года обратил внимание и В.В. Путин в своем выступлении на Давосском форуме: «Некоторые эксперты – я с уважением отношусь к их мнению – сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определённые аналогии все-таки напрашиваются. Мы видим, как и прежде в истории человеческих цивилизаций[30], кризис прежних моделей и инструментов экономического развития[31]. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Об этом мы и раньше говорили. Но это в свою очередь сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах».

И далее, переходя к анализу МО и ВПО, В.В. Путин отметил, что «Всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности…. Как известно неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны…. ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Отмечу здесь, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки[32].

В реальности в 2021 году мир уже оказался расколотым на военно-политические союзы, так или иначе представляющие разные цивилизации, центры силы и системы ценности, причем именно западная ЛЧЦ заявила открыто о силовом продвижении своих ценностей в мире. «Коллективный Запад», объединяющий не только страны ЕС и НАТО, но и более 50 «партнеров», поддерживающих в той или иной степени лидеров западной коалиции, совершенно определенно взял курс на усиление цивилизиционной и политической составляющей противоборства разных локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и политических систем.

Администрация Дж. Байдена в ещё большей степени усилила этот акцент, который стал центральным уже в самом начале её правления, что было видно из скандальной оценки Дж. Байденом В.В. Путина и не менее скандальной встречи с руководством КНР, а также итоговой встречи – совещании лидеров НАТО и ЕС 23–24 марта 2021 года, посвященной инициативе НАТО 2030, направленной на будущее развитие союза[33]. Характеризуя направление дискуссии, например, Генеральный секретарь НАТО Столтенберг по этому поводу сразу же объяснил: «Мы должны быть смелыми и амбициозными, чтобы построить более сильный Альянс для будущего, потому что мы живем в более опасном и конкурентном мире, где проблемы не знают границ». Он также отметил, что сейчас есть возможность открыть новую главу в трансатлантических отношениях»[34].

Специальное заседание 24 марта 2021 года (вместе с «партнерами» Финляндией и Швецией, а также верховным представителем ЕС Баррелем) было выделено для обсуждения России. Его содержание уже изначально было определено Генеральным секретарём НАТО, который сказал: «Россия продолжает подавлять мирных диссидентов у себя дома и демонстрирует образец агрессивного поведения за рубежом, включая кибератаки и попытки вмешаться в наши выборы и подорвать наши демократии. Как Североатлантический союз, мы по-прежнему привержены нашему двойному подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к конструктивному диалогу, в том числе по таким вопросам, как контроль над вооружениями».

Таким образом, западная ЛЧЦ и военно-политическая коалиция в 2021 году отчетливо сформулировала свою позицию усиления силового противоборства с другими ЛЧЦ и державами, прежде всего, Россией, прежде в сего, в информационно-политической области, фактически уже е только объявив, но и вступив в войну с Россией[35].

Формирование нового миропорядка и системы МО-ВПО характеризуется мощной тенденцией усиления влияния информационно-когнитивных ресурсов на политику, прежде всего, на формирование позиции правящей элиты, в частности, самыми разными способами ликвидируется или сокращается контроль государства над информационными ресурсами, что особенно явно было видно в противостоянии американского президента Д. Трампа и СМИ[36].

Это влияние можно увидеть на множестве примеров, особенно там, как, например, в Казахстане и вокруг него, где информационные иерархические функции по тем или иным причинам сокращаются, перераспределяются, но остаются сконцентрированными в руках крупнейших информационных контролеров. Исключительно важная роль этих инститтов государства и общества в современной политике не сегда своевременно и адекватно оценивается в России[37].

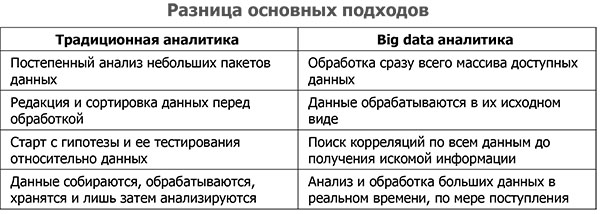

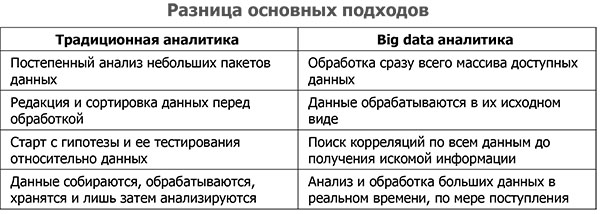

Достижения искусственного интеллекта (ИИ)[38] и развитие больших баз данных (ББД)[39] позволяют предполагать, что движение в этом направлении будет достаточно быстрым. Так, например, ББД позволяют оперативно получать качественно новую информацию, обрабатывать её и передавать исполнителям. Большие данные – это общее название для больших массивов данных и методов их обработки. Такие данные эффективно обрабатываются с помощью масштабируемых программных инструментов, которые появились в конце 2000-х годов и стали альтернативой традиционным базам данных и решениям. Анализ больших данных проводят для того, чтобы получить новую, ранее неизвестную информацию. Подобные открытия называют инсайтом, что означает озарение, догадку, внезапное понимание.

[40]

Анализ «от частного к общему» (метод индукции) во многом аналогичен методу применения ББД. Он позволяет скорректировать эти неточности и недостаток информации, субъективизм, которые неизбежно присутствовали при построении авторской концепции развития ВПО методом дедукции. Естественно, что подобные коррективы имеют огромное практическое значение для понимания сути процесса формирования ВПО и его результата. Метод применения ББД, апробированный в Центре военно-политических исследований МГИМО-Концерна ВКО «Алмаз-Антей» при работе над обоснованием системы исходных данных для гособоронзаказа, показал, что использование для анализа тысяч факторов и сотен тысяч параметров вполне возможно, даже эффективно[41].

Кроме того, там, где это возможно и необходимо, в результате оценки данных СО в мире и в отдельных ТВД, предполагается скорректировать эти положения или даже существенно их изменить, если конкретные условия и примеры будут вступать в принципиальные противоречия с предлагаемой концепцией развития ВПО, которая выступает объектом анализа относительно более частного предмета такого анализа – СО[42].

Этот метод индукции крайне важен для исследования состояния и перспектив развития ВПО потому, что детали, даже вполне субъективные в политике и военной области, играют чрезвычайно важное, порой решающее, значение[43]. Нередко эти частные и субъективные моменты в политике и военном искусстве даже пересиливают значение объективных факторов, что позволяет порой говорить некоторым авторам об отсутствии возможности изучения и научного анализа политических процессов, а тем более военного искусства.

Примеров таких решений в политике и военной области множество. Достаточно обратиться практически к любым мемуарам политиков и военачальников, например, бывшего директора ЦРУ Дж. Тенета, который подчёркивал огромную роль в развитии мирового терроризма книги султана Б. Махмуда «Судный день и жизнь после смерти: вера в конец Вселенной, как она представлена Священным Кораном»[44], которая стала «научным обоснованием» мировоззрения терроризма.

Иными словами, используя на первом этапе огромную совокупность данных и факторов, опыта и интуиции, которые легли в основу авторской концепции развития военно-силового сценария ВПО в мире, на втором этапе исследования необходимо как можно чаще обращаться к частным примерам и деталям с тем, чтобы учитывать, вносить коррективы, а при необходимости и исправлять общую авторскую концепцию. Так, например, описывая технологическое лидерство и ставку США на военно-техническое превосходство, = которые представляются не просто очевидными, но и доминирующими принципами внешней и военной политики США в мире[45], – нельзя упускать из виду, что в других странах и ЛЧЦ[46], прежде всего Китае, складываются альтернативные центры технологического лидерства, которые смогут в будущем выступить серьёзными конкурентами США и всей западной ЛЧЦ[47]. Или, что на отдельных направлениях Россия успешно составляет конкуренцию США.

В этой связи можно привести пример из той области, где США безусловно лидируют сегодня, и где эта ставка на военно-технологическое превосходство наиболее очевидна, – сеть интернет[48]. Именно в интернете, интернет СМИ и социальных сетях, в настоящее время заключается один из важнейших элементов доминирования США в мире и силовых возможностей[49]. Однако, КНР, создав систему эффективной защиты («золотой щит»), обезопасила себя от таких силовых действий практически полностью.

Важно, что подобные технологии КНР могут использоваться и в России (так же как и в Китае преимущественно российские технологии раннего предупреждения о ракетном нападении – РСПН). Иными словами, даже та технологическая область, где доминируют США, не является гарантией того, что принцип сохранения технологического превосходства, лежащий в основе военной политики Вашингтона и важнейшее условие развития ВПО, обеспечит реализацию более общей концепции. В данном случае, очень важная частная поправка может полностью скорректировать сценарий развития ВПО в будущем[50]. Также, впрочем, как в свое время неожиданное для США создание в СССР технологий производства ядерного оружия и баллистических ракет (которые долгое время всерьез не оценивались) радикально повлияли на политику США[51].

В данной части подтверждается главный вывод относительно характера основного сценария развития ВПО: очевидное и резкое обострение ВПО во втором десятилетии XXI века продолжает и еще больше усиливает тенденцию предыдущих лет, которая стала очевидной после войны с Грузией 2008 года. Западная коалиция фактически приступила к реализации заключительного этапа – уничтожения России через её внутриполитическую дестабилизацию, ограничение суверенитета и территориальный развал[52]. Разные конкретные варианты этого базового сценария, которые рассматривались в качестве основных, требуют уточнений как с точки зрения развития МО и ВПО, так и с точки зрения конкретных особенностей развития СО, имеющих место в настоящее время и в будущем военных конфликтов и войн[53].

В частности, сверх амбициозные цели в отношении России не являются фантастикой, если к ним относиться с определенным прагматизмом и стремлением избежать крайних рисков, характерных для современной стратегии США. Так, на первом этапе реализации подобной стратегии наиболее приоритетной является внутриполитическая дестабилизация и развал страны – в том числе в качестве предварительного условия внешнего прямого вмешательства. Как это было уже не раз в современной истории – в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, на Украине. Это предполагает, в частности, сохранение СО в приграничных районах России максимально напряженной, более того, нарастание активности союзников США, граничащих с Россией по всему периметру, а также мобилизацию всех акторов и создание новых антироссийских акторов самой широкой политической гаммы и специализации – от религиозных, научно-образовательных до военно-спортивных институтов, враждебных России.

Не случайно в дискуссии по Конституции в 2020 году территориальная неделимость России стала одной из ведущих тем. Издание Fort Russ, например, помимо Курил, называет еще две проблемных точки: Калининград и вернувшийся в Россию Крым. «На данный момент утвердилось мнение, что пока Путин во главе государства, сценарий отчуждения территорий от России не может начать развиваться, но при более слабом лидере, как в ситуации в 1990-х годах, движение в этом направлении вполне может начаться», – рассуждает автор издания, добавляя, что предотвратить подобный сценарий как раз сможет внесение изменений в Конституцию. В другой публикации Артура Эванса все в том же издании Fort Russ, он замечает высказывание К. Уигэнд из американского Центра наук по глобальной безопасности, которая расценила вносимые в Основной закон РФ изменения, как то, что «Москва не хочет играть по общепринятым в мире правилам игры»[54]. Это означает, что попытка навязать России «демократические» правила потери суверенитета и территориальной целостности под предлогом «универсальных ценностей» будут продолжаться[55].

Таким образом, главная задача второй части работы заключается в том, чтобы рассмотреть как, каким образом, силовые, прежде всего военно-силовые, средства внешней политики США, формирующие СО в мире, смогут повлиять на практическую реализацию военно-силового сценария, т.е. насколько эффективен будет институт стратегии США[56].

Опыт силовых и военных действий США в мире в последние десятилетия говорит в пользу того, что спектр таких силовых средств и способов их применения постоянно расширяется. Они так или иначе проявляются при развитии войн, военных и иных конфликтов и СО в целом, что позволяет рассчитывать на их полноценный анализ. Влияние изменений, происходящих в СО в мире, на состояние и перспективы развития ВПО и МО требует отдельного рассмотрения.

Странным образом, но именно это влияние, т. е. влияние стратегической обстановки – СО – (т. е. конкретных изменений и результатов военной деятельности) на военно-политическую обстановку (ВПО) не изучается системно и регулярно. За исключением, может быть, некоторых частных аспектов или даже случаев, когда такое влияние оказывается радикальным и масштабным. Например, когда в ходе октябрьского (1962 года) Карибского кризиса быстрая эскалация развития СО почти привела к глобальной коалиционной войне. На мой взгляд, это объясняется определённым разрывом в между политиками и военными, политологами и военными экспертами в исследовании самого объекта – политики считают, что военно-стратегические аспекты не являются предметом их исследований, а военные – что политические аспекты находятся за пределами их компетенций (что вполне понятно потому, что политический уровень в исследовании советских и военных ученых традиционно оставался ими политическим исследованиям).

Между тем в военном искусстве положение о том, что сумма военных побед в отдельных сражениях ведёт к победе в войне и политическому результату, никто не отменял и не исключал. Влияние СО, войн и военных конфликтов на формирование ВПО, безусловно, не исчезает, но, на мой взгляд, существенно меняется. Надо иметь ввиду, что в настоящее время даже сумма военных побед не гарантирует политической победы. Другими словами, анализируя влияние СО и войн на ВПО, необходимо понимать, что новые особенности применения военной силы в качестве политического инструмента требуют самого внимательного обобщения и анализа предыдущего опыта человеческой цивилизации[57]. Прежде всего, с точки зрения влияния институтов развития государства и общества[58].

Рассуждения по этому поводу в общем виде ярко суммировал О.Егоров, приведя несколько исторических примеров в качестве доказательства: «Можно говорить как угодно и что угодно, но и Первая мировая, и Вторая мировая (особенно на начальном этапе) принесли славу германскому оружию и германской военной технике. Однако и та, и другая война для немцев завершились полным и разгромным поражением»,– считает он. «Вот это и создаёт такой вполне определённый парадокс, – продолжает О. Егоров,– такой вот «когнитивный диссонанс»: немцы воевали великолепно, но по итогам проиграли» (в действительности, если и согласиться с этим мнением, то необходимо добавить, что с 1943 года РККА и её командиры воевали не хуже, а с 1944 года – лучше немцев – А.П.). «В принципе, – продолжает О. Егоров, – данный результат не является беспрецедентным: легендарный Ганнибал, например, одержал серию блистательных побед в сражениях с римской армией, и ни до него, ни после него никому против римлян повторить подобное не удавалось, однако вторую пуническую он проиграл вчистую. Нестыковочка такая возникает в голове тех, кто пытается изучать историю: блистательные победы на полях сражений – и полный и окончательный разгром по итогам. Более того, легендарный Наполеон Бонапарт славен практически тем же: длинная серия блистательных побед на европейских полях сражений, после чего – бесславный крах империи. И надо честно (положа руку на сердце) признать, что наполеоновская армия была лучшей в Европе»[59].

Конечно, «нестыковочка» возникает в головах тех, кто не может, как О. Егоров, разделить понятия «политика» и «война», которые давным-давно описаны в литературе. Тем не менее, для нас и сегодня важно, что сами по себе военные победы могут привести к разным политическим результатам, но один результат будет всегда: военные победы или поражения, как и любые военные действия, меняют стратегическую обстановку (СО), а та, в свою очередь, меняет ВПО и порой даже МО.[60]

То же самое и во внутренней политике, где роль и влияние военной силы на внутриполитическую ситуацию в гипертрофированном виде представляли преторианцы Рима (а позже в России – гвардия). На самом деле современная история многих государств во многом напоминает историю Древнего Рима в части захвата и покупки власти. Так, преторианцы оставили яркий след в истории Древнего Рима, поскольку активно участвовали во внутренней политике. В 41 г. н.э. трибун преторианцев Кассий Херея убил Калигулу. Следующим императором при их поддержке стал Клавдий. Впоследствии таких случаев было немало, наиболее показательным стал 193 год, когда после убийства Коммода преторианцы сначала сделали императором, а потом устранили другого императора, правившего меньше трёх месяцев. После этого преторианцы выставили должность императора на аукцион. Тит Флавий Сульпициан предложил каждому из них по 20 тыс. сестерциев. Однако его соперник, сенатор Дидий Юлиан, перебил эту цену, пообещав 25 тыс. сестерциев. Он и стал следующим императором Рима, правда, всего на два месяца.

Ситуация иногда напоминает недавнюю ситуацию в некоторых российских регионах или ведомствах, где должности покупались у правящей элиты федерального центра. Но где гарантия того, что такие же должности не будут покупаться в будущем? Или использоваться в корыстных целях? Где такой эффективный государственный институт[61]?

Выше, в первой части работы, уже коротко говорилось, что доминирующая в анализе логика развития международной обстановки «от общего к частному» – от МО к ВПО и далее к СО и конкретным войнам и вооруженным конфликтам – не исключает, но, наоборот, предполагает и обратное влияние, своего рода «реверс», когда ход и исход войн и конфликтов оказывают сильное воздействие не только на формирование СО, но и как неизбежное следствие (в разной степени) на формирование ВПО, и даже МО. Как это было, например, в декабре 1941 года в сражении под Москвой, повлиявшем не только на формирование ВПО, но и на формирование МО (позицию ряда государств, в частности, направление агрессии Японии)[62].

Эта закономерность существует и в настоящее время. Наиболее классический, даже традиционный подход, когда сумма тактических побед в военных столкновениях выражается в неком победоносном сражении (сражениях), имеющих стратегическое значение, которое, в свою очередь, может изменить ВПО, а в некоторых случаях и даже МО. Такой классический пример – действия российских ВКС в Сирии с осени 2015 года по настоящее время. Яркая иллюстрация: успешные воздушно-ракетные удары постепенно сократили потенциал и территорию, контролируемую боевиками, изменив СО, которая затем достаточно быстро эволюционизировала в новое качество ВПО, когда сирийская армия контролировала уже не 15%, а 90% территории.

Постепенно изменение ВПО сказалось и на состоянии МО: антиасадовская (антисирийская) коалиция становилась всё менее активна, а проправительственные силы внутри страны и за рубежом усиливались. Более того, после начала военной операции Турции против курдов изменилась и международная обстановка, в частности, не только на уровне региона, но и на глобальном уровне, поставив под сомнение даже прочность НАТО.

Подобная логика требует, чтобы взаимосвязь между состояниями МО – ВПО – СО была исследована глубже. Как и «международная обстановка» (МО), «военно-политическая обстановка» (ВПО)[63], «стратегическая обстановка» (СО)[64] объединяются единым понятием «обстановка», когда переход к более общему, высшему понятию, требует и большего обобщения. И в первом, и во втором, и в третьем случае в настоящее время происходят исключительно быстрые изменения, порой качественные, которые могут радикально отражаться как на отношениях между различными субъектами и акторами ВПО, так и на состоянии обстановки более высокого уровня или более низкого уровня. Эти изменения, таким образом, происходят во всех четырех основных группах, формирующих МО-ВПО-СО:

– во-первых, в самих субъектах и факторах, формирующих по отдельности каждую МО, ВПО и СО;

– во-вторых, в отношениях между ними, которые меняются в том числе и в зависимости от этих изменений (например, во внутренней политике);

– в-третьих, в состоянии как субъектов, так и акторов и отношений между ними, которые влияют на формирование ВПО[65].

Наконец, в-четвертых, в главных мировых тенденциях, влияющих на формирование МО и, соответственно, ВПО. Именно эти, во многом непонятные и не исследованные тенденции, которые молодые либеральные политологи любят называть «трендами», стали основными причинами нарастающей мировой энтропии в 2020–2021 годах – от пандемии до восстания и беспорядков в развитых странах[66]. Как заметил авторитетный западный исследователь Марк Узан, «Существует только одно равновесное решение – экономическое бездействие до полного исчезновения опасности», – именно так Джейсон Фурман, бывший председатель Совета экономических консультантов и профессор Гарвардского университета, резюмировал нынешнее уникальное состояние мировой экономики». И далее: «Когда в Китае вспыхнула пандемия, никто и предположить не мог, что мировая экономика остановится почти полностью на фоне множественных потрясений, происходящих одномоментно и с одинаковой силой, что совершенно беспрецедентно в мировой истории. Вот лишь некоторые из этих потрясений. Шок в производстве и торговле с разрывом цепочек поставок, действующий по принципу домино, привёл к блокировке глобальных цепочек поставок. Цены на сырьевые товары упали до уровня начала 1970-х гг. (нефть по 25 долларов), что вызвало неожиданную и массовую остановку потоков частного капитала на развивающиеся рынки, более серьёзную, чем та, с которой им пришлось столкнуться во время истерической реакции рынков в 2013 году»[67].

Отсюда следует неизбежный вывод: чтобы понять характер, особенности и масштаб влияния СО на ВПО и МО, необходимо, во-первых, рассмотреть состояние всех (или, как минимум, большинства) основных факторов, субъектов и тенденций, формирующих СО, и, во-вторых, их отношения друг с другом, а затем уже, в-третьих, влияние всей СО, как системы (или подсистемы, если речь идет о региональной СО или ТВД) на состояние ВПО. Не забыв не только государственные, но и не государственные институты политики, которые играют всё более значимую роль[68]. Так, например, после начала Турцией военной операции против курдов в Сирии в октябре 2019 года (которая во многом стала следствием развития внутриполитической ситуации в стране) СО стала решительно меняться для всех участников конфликта, и не только из-за участия турецких ВС и курдов, но и в силу целого ряда иных обстоятельств. В том числе и для военных подразделений США, которые оказались «зажаты» между армией турок и сирийцев, но также и для российских ВКС. Изменения в региональной СО вело к тому, что конфликт неизбежно приобретал новые военно-политические черты. Иными словами, на севере Сирии стала быстро меняться не только региональная СО, но и вся ВПО, включая все приграничные районы, где действовали авиация не только Турции и Сирии, но и РФ и США.

Следующий шаг анализа – сценарный анализ развития СО, войн и конфликтов и их влияние на сценарии и варианты развития ВПО. Напомню, что, как уже говорилось в первой части, с точки зрения формальной логики анализа ВПО это означает, что методом дедукции изначально создается некая авторская концепция и набор сценариев (и их более конкретных вариантов) развития МО и ВПО, из которых отбираются наиболее вероятные сценарии и их варианты, ложащиеся в основу сценариев и вариантов развития СО и будущих войн. Таким образом «обстановка» (МО и ВПО) анализируется не абстрактно, а в зависимости от развития того или иного сценария и его варианта, т. е. в действительности делается анализ 3–4 «обстановок» сценариев и 9-12 их вариантов (поэтому их число и не может быть слишком большим), в формировании которых, как уже говорилось, участвуют тысячи факторов[69]. Повторюсь, в формировании которых участвуют тысяч факторов. С точки зрения организации и возможностей современной науки – вполне решаемая задача, ведь существует же система мониторинга за состоянием сотен тысяч воздушно-космических объектов в реальном масштабе времени.

Как правило, однако, наличие таких сценариев сознательно ограничивается численностью в 3–5, а каждого из них в ограниченном числе вариантов (также не более 2–3), причём вероятность их реализации определяется по-разному, но чаще всего (очень условно и субъективно) на уровне от 10% до 75%. В итоге получается, что методом дедукции отбираются 12–15 наиболее вероятных вариантов развития тех или иных сценариев ВПО. Критерием отбора, как правило, служит личный опыт, большой объем информации и интуиция автора, т. е. формирование сценариев происходит по принципу дедукции достаточно субъективно.

Совершенно другой порядок существует, когда используется метод индукции, «от обратного», – анализа использования достаточно большого количества частных, иногда даже незначительных фактов, тенденций и факторов. В нашем случае влияющих на формирование того или иного варианта сценария развития СО, которые дополняют варианты и сценарии, созданные на основе формальной логики и авторской концепции, иногда внося в неё существенные коррективы, особенно на самых нижних уровнях, где роль субъективных факторов не просто высока, но, порой, может быть даже сильнее объективных показателей более высокого порядка.

Бывает и так, что конкретные события, факты и тенденции «не вписываются» в разработанные сценарии даже с учётом возможных корректив – настолько радикально живая политическая и материальная – экономическая, финансовая, научно-технологическая – ткань отличается от формальных теоретических схем. В этом случае подобные сценарии радикально пересматриваются или разрабатываются принципиально новые варианты их развития. Как правило, это происходит в периоды революционных изменений, так называемых «фазовых переходов» от одного качественного состояния МО и ВПО к другому[70]. Так, например, сценарий развития ВПО (в той или иной мере существовавший во всех генеральных штабах коалиций) в Первой мировой войне еще в 1916 году вряд ли предполагал, что через несколько месяцев революционные перемены в России, а затем и в Германии и Австро-Венгрии полностью изменят не только ход, но и конечный период войны.

Но и в «обычное» (относительно мирное) время развитие СО трудно прогнозируется и тяжело соответствует намеченным сценариям прежде всего из-за сильного влияния субъективных факторов – воли, случайностей, совпадений и т. п., а также влияния энтропии и неизвестных факторов на формирование таких крупных систем как глобальная СО или даже СО на отдельных ТВД[71].

Кроме того, субъективный фактор в военном деле всегда имел сильное влияние. Хорошо известно, что ни один конфликт или война не соответствовали полностью даже самым добросовестным и детальным сценариям, что порой вело к совершенно неожиданным результатам. Так, значительно более слабые армии Гай Юлия Цезаря и Александра Суворова, например, не раз побеждали, более того уничтожали, более сильные армии противников, полностью меняя СО и даже ВПО в регионе. Это происходило даже вопреки доминированию более общих сценариев развития МО, более того, доминирующим тенденциям развития всей цивилизации. Так, победы А. Суворова и Ф. Ушакова в конечном счёте привели к переформатированию антинаполеоновской коалиции, а Цезаря – к созданию доминировавшей в мире Римской империи, т. е. фактически формированию новых ВПО и МО.

В этой связи показателен пример с диктатором Луцием Корнелием Суллой, который смог многочисленными и самыми удачными победами над врагами в разных регионах не только радикально изменить СО в Риме и в регионах, – от Африки до Испании и Малой Азии – но и добиться неограниченной военной и политической власти и стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Риме, который несколько десятилетий раздирали противоречия и войны, остановив на время доминировавшую тенденцию отстранения от власти аристократии и нарождение монархии. Сулла – пример очень удачного субъективного поведения и высокой эффективности политики, противоречащей доминирующим тенденциям. Не случайно он получил прозвище «счастливый». Он жестоко расправлялся с неугодными, но кровавый террор на время принёс свои плоды, изменив общий ход развития. Рим окреп, волнения утихли. Наведя порядок, Сулла около 79 г. сложил с себя все полномочия и поселился в имении, где через год скоропостижно скончался от непонятной болезни, до последних дней сохраняя свое влияние и власть и гарантируя внутриполитическую стабильность.

Таким образом, вопреки доминировавшим в то время тенденциям в Риме, Сулла смог на какое-то время навести порядок и восстановить деградировавшую вокруг и внутри Рима СО, а через неё и ВПО (не только на юге и на востоке, но и на севере и, прежде всего, на территории самого римского союза), вопреки более общим тенденциям развития экономики и социальной жизни именно в силу своего военного и административного таланта. Правда, подобное спокойствие после смерти Суллы продолжалось недолго – через десять лет загнанные вглубь объективно существовавшие проблемы дали вновь о себе знать.

Иными словами, для более точного анализа состояния и прогноза развития ВПО желательно максимально подробно рассмотреть влияние на формирование ВПО не только общих тенденций в развитии человечества, сценариев развития МО и их вариантов («сверху», логически, методом дедукции), но и таких факторов, которые развиваются и находятся в процессе формирования СО, развития отдельных войн и военных конфликтов. Особенно роли институтов развития, о чём иногда забывают[72].Такая «индукция» позволяет скорректировать формально-логические умозаключения развития ВПО как части и следствия развития того или иного сценария МО, сделанные на основании общей информации, эрудиции и интуиции[73].

В нашем случае в первой части работы мы исходили именно из такой формальной логики, которая путём размышлений и сопоставлений позволила изобразить следующую картину, где «Вариант № 2» «Сценария № 3» развития МО представляется нам наиболее вероятным на перспективу следующего десятилетия до конца 20-х годов нашего столетия. В данном примере основной сценарий развития ВПО представлен в качества варианта сценария развития МО, что вполне допустимо, учитывая, что ВПО – часть и следствие развития МО. В данном случае сценарий № 3 МО и вариант № 2 ВПО – идентичны потому, что я взял состояние МО-ВПО-СО укрупнено: мне важно было показать как из сценария МО получаются сценарии развития СО.

Эта схема была дана в первой части пособия, в котором, повторю, акцент делался преимущественно на логическом анализе развития сценариев МО и ВПО, основанном на информации, опыте и интуиции автора. Детали и отдельные сценарии (тем более их варианты) в первой части подробно не рассматривались. Важно было определить основное направление развития событий в мире, т. е. наиболее вероятный сценарий развития МО и, как следствие, – наиболее вероятный сценарий развития ВПО в нескольких его конкретных вариантах. Этот сценарий в том или ином виде предлагался в НИРах и даже открытой печати с 2015 года[74].

Для очень многих в 2015 году он выглядел излишне пессимистическим, даже неприемлемым. Но, как показала впоследствии практика, к сожалению, он подтверждался год за годом. Похоже, что его развитие, описанное мною в 2015 году[75], где я прогнозировал «2016–2021 годы как период непосредственной подготовки к глобальной войне в условиях уже ведущейся сетецентрической и когнитивно-информационной войны»[76], также подтверждается в наихудшем варианте. То, что США будут стремиться избежать прямого вооруженного конфликта, как считают многие[77], отнюдь не означает прекращения военно-силовой эскалации, которая будет только усиливаться, сопровождаясь требованиями уступок на переговорах[78].

Это означает, что наиболее вероятными сценариями развития СО в среднесрочной перспективе до 2025 года, т. е. конкретными видами (вариантами сценариев ВПО), будут следующие сценарии, которые нам и следует рассмотреть в этой работе:

– Базовый сценарий развития МО – «Сценарий № 3» на нашем рисунке, характеризующийся преимущественно силовым (не военным) глобальным противоборством России с западной военно-политической коалицией во главе с США. Основные действия охватывают такие области, как:

– экономика;

– торговля;

– финансы;

– информационно-когнитивное противоборство;

– кибер-операции.

Военные средства и способы в соответствии с эти сценарием предназначены для повышения эффективности действия силовых, но не военных средств и мер. Соответственно и основные силовые средства – институты развития НЧК. Как государственные, так и не государственные[79].

По существующей в США логике, именно в этих областях США абсолютно доминируют[80], а их силовая политика в отношении других стран несет наименьшие издержки и наименее рискованна. Это означает, что силовое противоборство делает акцент на не военных средствах и способах ведения войны, т. е. ВПО и частные СО формируется преимущественно не военными силами и средствами, но предполагают усиление военных возможностей в случае необхожимости[81]. Именно так развивался сценарий МО в отношении России в последние десятилетия, когда политическое, экономическое, информационное и иное давление сопровождалось формированием враждебной для РФ ВПО и отдельных СО, прежде сего, по периметру границ от Норвегии до Китая.

Этот сценарий характерен систематическими и целенаправленными попытками навязать России свои правила игры и нормы вместо норм международного права, причём даже чётко не ФОРМУЛИРУЯ САМИ ЭТИ НОРМЫ. Как сказал С.В. Лавров в июле 2021 года, «Россия фиксирует ежедневные попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику России. Об этом он заявил 8 июля 2021 года, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». «Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки – чуть ли не ежедневно – повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику»[82], – сообщил он.

Вывод американских войск из Афганистана и соответствующие новые акценты в политике Дж. Байдена усилили эту тенденцию приоритетного использования силовых не военных инструментов политики, которые составляют широкий спектр ИР НЧК[83].

– Другой сценарий политики «силового принуждения», допускаемый в США и их коалиции, это сценарий развития СО, характеризующийся силовым глобальным противоборством и военным противоборством на региональных ТВД и в отдельных регионах. Этот сценарий может быть назван «Сценарий № 1+». В дополнение к первому сценарию он предполагает при определенных условиях ведение региональных войн и участие в региональных конфликтах. Прежде всего там, где «не военная сила» не дает ожидаемого результата. Этот сценарий, как показала война в Ираке, очень дорого обходится экономике США, а его риски достаточно высоки. Именно поэтому прибегать к нему США в ближайшие годы будут достаточно осторожно, в крайнем (но отнюдь не исключительном) случае. Именно этот сценарий был основным в политике администраций США до Д. Трампа и, видимо, станет таким же при Дж Байдене.

– Сценарий развития СО («Сценарий № 2»), характеризующийся прямым военно-силовым противоборством с Россией, Китаем и другими странами на региональном уровне, без перерастания в масштабную глобальную войну (например, на Украине, в Закавказье, Средней Азии). Этот сценарий также рассматривается в качестве вероятного, но не желательного прежде всего из-за риска неуправляемой эскалации. Следует, однако, отметить, что его вероятность увеличивается к середине 20-х годов по мере развития потенциала первого удара и создания эшелонированной системы ПРО-ПВО.

– Сценарий развития СО («Сценарий № 3»), военного противоборства в локальных войнах, который представляется наиболее вероятным хотя бы потому, что он ужу реализуется фактически без перерывов с 194 года, т.е. после окончания Второй мировой войны. Надо отметить, что последний вариант СО во многом совпадает с более общим «Вариантом № 2» развития ВПО. Он может стать вполне закономерным этапом его развития. Также как при определенных условиях вариант развития СО («силового, но не военного противоборства») может перерасти в «Вариант № 3» сценария развития ВПО.

Надо понимать гипотетичность этих формальных сценариев, предложенных в первой части работы. Поэтому огромное значение имеет именно конкретный анализ состояния СО, который влияет на развитие ВПО, делает формально-логическую схему более реалистичной. Так, прежде всего надо понимать, что состояние СО, как наиболее конкретный вид ВПО в конкретный период времени, – наиболее динамично меняющаяся обстановка. Это означает, что мониторинг и анализ СО должен проходить постоянно. Только в этом случае он имеет смысл. И именно это происходит в центрах анализа управления стратегических наступательных вооружений, которые сегодня существуют уже не в единственном числе. Но это же необходимо и для анализа СО на конкретных ТВД, конфликтов и войн[84].

Можно проиллюстрировать эту мысль следующим примером: если ВПО в целом на советско-германском фронте в 1943 году была относительно стабильна и понятна, характерна как временное равновесие военных сил, то СО менялась, причём радикально, несколько раз – с окончанием Сталинградской битвы, после Орловско-Курского сражения, после форсирования правобережья Днепра. Была освобождена территория, на которой прежде проживало более 20 млн. человек, а в некоторых местах советские войска вышли на государственную границу. Более того, как результат этих побед стала меняться и МО. Как отмечает В.Д. Успенский, «Достигнутые нами успехи резко изменили не только стратегическую, но и мировую военно-политическую обстановку. И нам, и нашим друзьям стало понятно, что Советский Союз может своими силами полностью разгромить Германию вместе с её сателлитами»[85].

Ещё быстрее СО меняется в наши дни. С появлением стратегических вооружений достижение политических результатов стало возможно непосредственно с использованием ЯО, добиваясь непосредственно стратегических целей, минуя этапы тактических и оперативно-тактических изменений. Именно это стало возможно уже в 50-е годы, когда ядерные потенциалы СССР и США и средства их доставки достигли определённого количественного и качественного уровня. Можно сказать, что Берлинский и Кубинский кризисы стали своего рода маркерами в развитии влияния СО на состояние мировой ВПО и даже всей МО. Но и в других случаях, а именно когда не предполагалось использование ЯО, в развитии СО возможна очень быстрая динамика, когда политические цели войны достигаются в течение недель, как это было в Югославии, Ливии, Ираке. Однако это совсем не означает, что так есть и будет всегда: существуют и другие примеры, в частности длительная (почти 20 лет) война США в Афганистане и почти такая же по продолжительности в Ираке. Иными словами, СО (с точки зрения изменения её динамики) может меняться по-разному – и очень быстро, в течение часов, и медленно, в течение месяцев и даже лет. Никаких жестких границ по времени и закономерностей для этого нет, что означает для ВС России необходимость быть готовыми к любым формам военных конфликтов любой продолжительности[86].

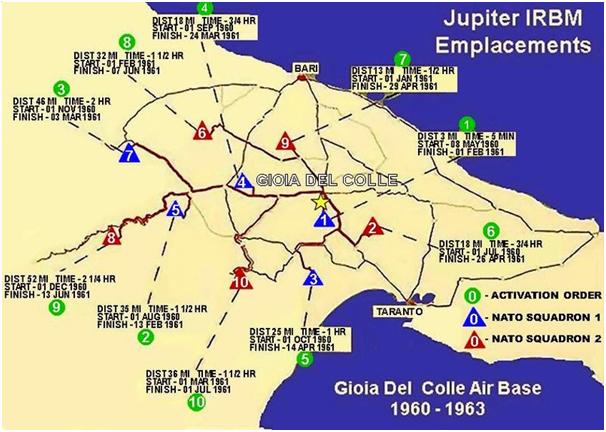

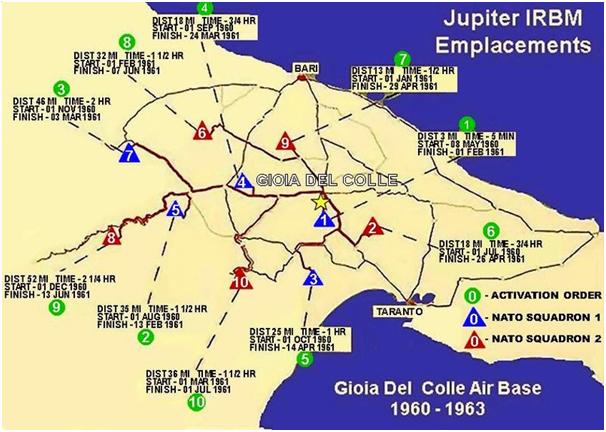

Рассмотрим подробнее в качестве иллюстрации известную в истории СО, которая сложилась в мире и в регионе вокруг Кубы в 1962 году. Её главной характерной чертой стало размещение ракет средней дальности (РСД) США и СССР, что практически привело к началу вооруженного конфликта, который мог бы перерасти в ядерную войну с применением этих ракет. История такова: в 1958 году в Великобритании были размещены первые жидко-топливные ракеты средней дальности «Тор» (пик развертывания – 60 ракет – был в 1960 году), которые могли нести ядерный боезаряд (мощностью в 1,4 Мт) на расстояние более 2000 км, а в 1959 году было достигнуто соглашение США с правительством Италии о размещении на территории страны двух эскадрилий – 865-й и 866-й, – ракет средней дальности (2400 км) «Юпитер»[87].

Для размещения ракет была выбрана авиабаза «Джиойя дель Колле» в южной Италии. Два эскадрона, каждый в составе 15 ракет, были направлены в Италию в 1959 году. В состав каждой эскадрильи входило 15 боевых ракет, разделённых на пять стартовых батарей – примерно 500 человек персонала и 20 машин оснащения на каждую ракету. Ракетные батареи регулярно меняли места дислокации. Для каждой из них, в 10 находившихся поблизости деревнях были подготовлены склады горючего и жидкого кислорода, регулярно пополняемые и обслуживаемые. На карте хорошо видны сроки развертывания ракет.

Кроме того, 15 тех же ракет были расположены на 5 позициях вокруг Измира в Турции в 1961 году с февраля по июнь. Также как и в Италии, турецкий персонал осуществлял обслуживание ракет, но ядерные заряды контролировались и снаряжались офицерами США[88]. Первый учебно-боевой пуск БРСД итальянским персоналом был выполнен в апреле 1961 года. Первый учебно-боевой пуск БРСД турецким персоналом был выполнен в апреле 1962 года. Таким образом к середине 1962 года батареи «Тор» в Великобритании и «Юпитер» в Италии и Турции были готовы в случае войны к использованию против СССР и его союзников. На практике это означало, что 60 ракет в Великобритании и 45 в Турции и Италии, обладавшие дальностью порядка 2400 км и моноблочными боеголовками в 1,4 мГт (в 50 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму), могли уничтожить более 100 городов в СССР. У СССР после размещения БР на Кубе были гоаздо более скромные возможности, но и они повлияли на ограничение эскалации США.

Можно сказать, что с размещением БРСД США в этих трех странах для СССР с апреля 1962 года сложилась качественно новая СО, которая изменила всю ВПО обстановку в мире: СССР принял ответные меры. Таким образом, «Кубинский кризис» октября 1962 года стал естественной реакцией на эти действия. СССР попытался сделать ровно то же самое, что и США, поставив их под удар тех же ракет средней дальности (трех полков Р-12 и двух полков Р-14, всего 40 ед.) с примерно такими же боеголовками по своей мощности. Именно в такой последовательности. Когда в марте 1962 года в Италии, Великобритании и Турции ракеты были уже размещены, в том же марте 1962 года на совещании в Политбюро ЦК КПСС, по воспоминаниям советского дипломата и разведчика Александра Алексеева (Шитова), Хрущев спросил его, как прореагирует Фидель на предложение установить на Кубе наши ракеты. «Мы, сказал Хрущев, должны найти столь эффективное средство устрашения, которое удержало бы американцев от этого рискованного шага, ибо наших выступлений в ООН в защиту Кубы уже явно недостаточно <…> Поскольку американцы уже окружили Советский Союз кольцом своих военных баз и ракетных установок различного назначения, мы должны заплатить им их же монетой, дать им попробовать собственное лекарство, чтобы на себе почувствовали, каково живется под прицелом ядерного оружия» [89].

Таким образом, резкое изменение СО в регионе Кубы привело к ещё более резкому изменению СО в глобальном масштабе, а затем и ВПО, и МО, поставив мир на грань мировой войны. В огромной степени это повлияло именно на всю ВПО в мире потому, что в конфликте оказались задействованы практически все вооруженные силы сторон и союзников[90].

Этот кризис продемонстрировал воияние силовой стратегии на состояние не только ВПО, но и МО в мире, т.е. превращение стратегии в государственный институт развития НЧК и обеспечения национальной безопасности[91].

Более того, последствия этого кризиса, как считается, в конечном счёте благоприятно отразились на дальнейшем развитии МО. Некоторые политики и ученые полагают, что разрядка и процесс ограничения вооружений стали следствием того, что политики смогли трезво посмотреть на последствия ядерного конфликта.

Возвращаясь к теме влияния СО на ВПО в современный период, я остановился на логически отобранных 3 сценариях развития ВПО, которые неизбежно будут конкретизироваться в десятках вариантах развития СО, войн, военных операций и военных конфликтов. С точки зрения военно-политического анализа важно вовремя определить «доминирующий» и «наиболее вероятный» сценарий развития ВПО, конкретизация которого в СО может меняться быстрее, чем пишутся статьи[92].

При этом под «доминирующим» сценарием развития ВПО понимается такой сценарий, который уже реально существует достаточно длительное время, обладает определённой энергией и инерцией, включает в свою орбиту множество сил и именно в силу этого является вполне объективной реальностью, которой (и это тоже важно) необходимо дать соответствующую адекватную оценку в правящей политической и военной элите. Сразу оговорюсь, что такая точная оценка правящей элитой даётся отнюдь не всегда.

«Наиболее вероятный» сценарий развития ВПО – это тот сценарий, реализация которого в ближнесрочной и среднесрочной перспективе наиболее реальна. Этот сценарий может не совпадать с «доминирующим» сценарием именно потому, что СО или МО могут быстро поменяться. Так, «доминирующим сценарием» развития ВПО в 30-е годы была возможность нападения на СССР со стороны Великобритании (которая даже в период советско-финского конфликта готовила экспедиционный корпус), а «наиболее вероятным» оказалась агрессия гитлеровской Германии.

В 70-е и 80-е годы прошлого века таким «доминирующим сценарием» в отношении СССР был сценарий «холодной войны», который по ошибочному мнению советского руководства был сменён на сценарий «разрядки» в развитии МО, тогда как в реальности сценарий «холодной войны» был скорректирован только в декларативно-информационной области – те небольшие результаты (Договор по СНВ, по ПРО и РСМД), как оказалось в реальности, мало чего стоили за исключением некого пропагандистского личного успеха М.С. Горбачева. Как известно, США быстро отказались не только от этих соглашений, но и от всей созданной системы международной безопасности.

Именно поэтому, с точки зрения оценки вероятности развития того или иного конкретного сценария ВПО и СО, требуется точная субъективная политическая оценка этой объективной реальности, которая уже существует и развивается порой по своим собственным законам, а не следование политико-идеологическим пожеланиям руководителей[93].

Естественно, что в работе не рассматриваются другие сценарии развития МО и ВПО, хотя их вероятность и сохраняется. Тем более не анализируются новые сценарии развития МО и ВПО, которые, конечно же, могут появиться. Необходимо просто иметь ввиду, что это развитие очень возможно и к нему следует быть готовым заранее. Так, например, совсем не исключается «Сценарий № 3» развития ВПО «Глобальная коалиционная война» между западной военно-политической коалицией (насчитывающей более 60 государств), с одной стороны, и коалицией ряда исламских государств, или китайской (индийской, российской и т. п.) коалициями или даже несколькими коалициями, антиамериканской направленности[94]. Их вероятность невысока, однако мировой опыт показывает, что вооруженный конфликт быстро втягивает в свою орбиту другие государства.

В любом случае целью работы является доказательство того, что при оценке и прогнозе развития ВПО и МО необходимо рассмотреть как характерные черты, так и особенности развития СО, войн и военных конфликтов с точки зрения их влияния на развитие современной ВПО в режиме, который сейчас называют «on-line».

Именно поэтому важно изучение специфических и характерных черт и отличительные особенности формирования СО, войн и военных конфликтов с точки зрения их влияния на развитие МО. «Война – это война, все знают, как она начинается, но никто не знает, как она закончится»,– справедливо как-то заметил Яков Кедми, израильский политик

Поэтому в первой части работы, посвященном анализу формирования современного сценария ВПО, как следствия развития наиболее вероятного сценария МО в одном из его наиболее вероятных вариантов «Эскалации военно-силового противоборства», основной акцент делался на наиболее характерных чертах формирования современных сценариев развития МО и ВПО. В новом веке их особенности, проявившиеся в конкретном и наиболее вероятном конкретном варианте сценария развития ВПО, т. е. используемый метод основывался на процессе дедукции, ориентированном на поисковом прогнозе, когда логика размышлений развивалась от самых общих представлений к более конкретным и частным – от состояния отношений между локальными цивилизациями и основными субъектами, от общего состояния МО – к состоянию ВПО и его конкретному военно-силовому варианту сценария[95].

Такого рода стратегические прогнозы, как правило, достаточно точны в долгосрочной перспективе, но могут иногда существенно отличаться не по свои сценариям, а по их конкретным вариантам. В частности, такие методы использовались не раз для прогноза развития сценария ВПО с 2013 года в серии работ, которые нашли практически полное подтверждение в дальнейшем, а также в частных прогнозах и исследованиях, например, перспективах развития национального человеческого капитала (НЧК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России[96].

Этот опыт относится к истории развития МО и отношений между государствами. Так, например, общий сценарий развития МО в конце 30-х годов неизбежно вел к войне Германии и её союзников (причем в очень широкой коалиции, в которой фактически участвовали все европейские страны) против СССР, но конкретный вариант этого сценария ВПО сформировался только в декабре 1940 года в «Директиве № 21» («План Барбаросса», получивший название «Вариант Барбаросса»), предусматривавший, в частности, «разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании, еще до того, как будет закончена война против Англии».

При этом в целях маскировки намерений стратегическое развертывание предполагалось «только за восемь недель до намеченного срока начала операции», а «приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать сегодня и закончить к 12.5.41 г.», т. е. эти некоторые военные приготовления начались до принятия политической директивы. В частности, ещё 6 сентября 1940 года был издан специальный приказ начальника штаба ОКВ о маскировке всех мероприятий, связанных с подготовкой «восточного похода». Приказ, в частности, требовал:

1. Маскировать общую численность немецких войск на востоке по возможности распространением слухов и известий о якобы интенсивной замене войсковых соединений в этом районе. Передвижение войск обосновывать их переводом в учебные лагеря, переформированием и т. п.

2. Создать впечатление, что основное направление в наших перемещениях сдвинуто в южные районы генерал-губернаторства, в протекторат и Австрию и что концентрация войск на севере сравнительно невелика…

4. Распространять соответствующим образом подобранные сведения для создания впечатления, будто после западного похода противовоздушная оборона на востоке серьёзно усиливается и что зенитные средства всех важных объектов укрепляются за счет трофейной французской техники.

5. Работы по улучшению сети шоссейных и железных дорог и аэродромов объяснять необходимостью развития только что завоёванных восточных областей, ссылаясь при этом на то, что они ведутся нормальными темпами и служат главным образом экономическим целям.

В СССР знали и готовились к подобному развитию событий с начала 30-х годов. Таким образом, сценарный прогноз развития МО, существовавший в СССР в форме политического прогноза ещё с 30-х годов, где говорилось о неизбежной войне с Германией и её союзниками, подтвердился, хотя его конкретный вариант в части развития ВПО, а тем более СО (можно с уверенностью говорить об этом только с декабря 1940 года) был воспринят с опозданием в несколько недель, что повлекло за собой катастрофические последствия для РККА – потерю почти 2 млн. военнослужащих пленными и почти всей авиации и танков, т. е. поражение с оперативной точки зрения. Нередко это поражение РККА описывается слишком односторонне, без учета использования в эти месяцы СССР огромных ресурсов ВВСТ, накопленных в предыдущие годы. Например, именно в те месяцы произошли крупнейшие танковые сражения, а использование авиации принимало самый массированный характер.

Вместе с тем, с точки зрения стратегической, т. е. состояния МО и ВПО, Германии не удалось реализовать план быстротечной войны и нанести поражение СССР до зимы 1942 года. Война приняла затяжной характер. Более того, после Сталинградской битвы в Германии уже не рассматривали состояние МО в мире как предпочтительное и пытались найти из него выход. Именно так объясняют, например, некоторые генералы вермахта основную причину будущей Курской битве, в результате которой они безосновательно рассчитывали достичь компромисса с СССР. Как известно, МО с 1943 года, в особенности после встречи в Тегеране, развивалась уверенно в антигерманском направлении, более того, принуждало союзников рейха покинуть коалицию. Именно поэтому ВПО со стороны Германии приобрела тотальный и фактически односторонний характер, когда один за другим из коалиции выходили союзники Гитлера[97].

В настоящее время существует быстро увеличивающееся количество сценарных прогнозов как за рубежом, так и (значительно меньше) в России. В частности, обращают на себя внимание стратегические прогнозы РЭНД-корпорации, которые нередко доказывают свою обоснованность. В качестве примера можно привести прогноз, подготовленный в июле 2020 года в отношении развития КНР, где предлагались несколько сценариев. Ключевые результаты этого исследования выглядят следующим образом: любой из четырех проанализированных сценариев – триумфальный Китай, восходящий Китай, застойный Китай или распад Китая – возможен через три десятилетия, – считают в РЭНД. «Торжествующий Китай» является наименее вероятным потому, что такой результат предполагает небольшой запас для ошибок и отсутствие какого – либо серьезного кризиса или серьезной неудачи между 2020 и 2050 годами.

«Взрывается Китай» – вряд ли возможен потому, что на сегодняшний день, китайские руководители оказались квалифицированы в организациях и планировании, адепт в преодолевающих кризисах, и ловкий при адаптации и приспособления к изменяющимся условиям.

К 2050 году Китай, скорее всего, испытает смесь успехов и неудач, и наиболее вероятными сценариями станут «Восходящий Китай» или «Застойный Китай». В первом сценарии Китай в значительной степени преуспеет в достижении своих долгосрочных целей, в то время как во втором сценарии Китай столкнется с серьезными проблемами и в большинстве случаев не сможет реализовать свою великую стратегию.

Естественные практические задачи нормативного прогноза всегда ставились в разных странах и, естественно, в разных разделах первой части опубликованной до этого работы, в связи с пониманием необходимости корректировать действующую Стратегию национальной безопасности России. Этой проблеме было посвящено несколько работ, среди которых особенно я бы выделил монографию «Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России», публикованную в 2018 году и другие работы 2017–2020 годов, прежде всего, работу, посвященную анализу современного сценария развития МО и ВПО, вышедшую в самом начале 2021 года.

Важно отметить, что оба метода прогноза – сценарный и нормативный – позволяют в итоге решать и оба типа прогнозных задач: построение нормативного и поискового прогноза развития МО-ВПО и СО, а также возможных шагов по повышению эффективности внешней политики и, отчасти, военного строительства, учитывая наиболее вероятный возможный характер нарастающей информационно-когнитивной войны[98].

Таким образом, на стадии выбора метода у нас имеется четыре основных альтернативы, которые в той или иной степени используются как в первой, так и во второй части, но если в первой части акцент делается на поисковом прогнозе развития МО и ВПО методами дедукции (от развития Мок ВПО и СО), то во второй части, наоборот, методами индукции (От особенностей СО, войн и конфликтов к особенностям ВПО и МО).

Методы, реализующие поисковое и нормативное прогнозирование, не конкурируют и не заменяют друг друга, а взаимосвязаны между собой. Например, перед разработкой нормативного прогноза военной политики, в частности, особенностей развития ВВСТ, необходимо составить поисковый прогноз развития наиболее вероятного сценария МО и ВПО, последствий для развития СО в мире и в регионах, а также возможных действий в области внешней и военной политики, чтобы определить предварительную возможность достижения устанавливаемой цели.

Второй том работы посвящен, таким образом, процессу индукции, т. е. каким образом развитие конкретных сценариев и их вариантов СО, военных конфликтов и войн влияет на формирование сценариев более высокого уровня – сценариев развития ВПО и МО, а также нормативному прогнозу развития необходимых и наиболее эффективных ВВСТ и не военных средств силового противоборства, которые в последние десятилетия стали играть решающее значение. Так, если ввод 40-й армии в 1979 году потребовал дополнительной мобилизации 50-и тысяч человек и 8 тысяч автомашин двух военных округов СССР, а также последующих боевых действий в течение 10 лет, то нападение США на Афганистан в 2001 году потребовало участие нескольких сотен агентов ЦРУ и сотрудников ССО, а также применения ВТО и стратегической авиации в течение двух месяцев, но сопровождалось целым спектром не военных силовых методов принуждения – «бомбардировками» долларов, подкупом, шантажом и активным привлечением сил вооруженной оппозиции против талибов.

В первом случае, как видим, использование традиционных средств и методов сопровождалось антисоветской шумной кампанией и мобилизацией огромных сил против СССР на протяжении многих лет, а во втором случае – применением имеющихся у США ресурсов, созданием международной антитеррористической коалиции (а не противоборством в МО) и скоротечностью боевых действий при минимальных потерях со стороны ВС США. Таким образом, как по средствам, так и по способам вооруженной борьбы война в Афганистане со стороны СССР и США была принципиально разная.

Принципиально разными для этих стран стали и последствия в МО и ВПО: М. Горбачев и С. Ахромеев ошиблись в своих прогнозах относительно того, что США не введут войска в Афганистан, хотя именно это и было главным мотивом ввода войск в декабре 1979 года. Прошло всего несколько лет и США это сделали. Тем более они не думали о том, что США останутся там более, чем на 20 лет. Но если для США присутствие в стране в целом означают незначительные политические издержки, когда даже заявленный, но откладываемый без конца вывод войск не ведет к серьезным последствиям, то для СССР катастрофичность внутриполитических последствий и негатива в МО и ВПО (во многом искусственно преувеличенных), в отношениях с целом рядом государств не вызывает сомнений. Более того, именно в начале нулевых в США была официально озвучена программа «Большого Ближнего и Среднего Востока» Буша младшего, а затем и несколько измененная программа «Нового Ближнего и Среднего Востока» Кондолизы Райс, суть которых сводилась к массовой смене режимов в этих регионах.

Более того, участие СССР в войне привело к значительным внутриполитическим осложнениям, на которых охотно спекулировала так называемая «демократическая оппозиция». Например, как военные действия и развитие СО в Афганистане повлияло на состояние ВПО и МО в мире и на внутриполитическое положение в СССР. Эта проблема в последние три десятилетия освещалась, на мой взгляд, очень предвзято, заведомо преувеличивая негативные последствия и преуменьшая позитивные результаты ввода войск СССР в Афганистан в декабре 1979 года. Так, например, присутствие войск западной коалиции в Афганистане более 20 лет (по сравнению с 10 годами присутствия войск СССР) отнюдь не всегда и не всеми в мире, и в США рассматривается как негативное явление, хотя по сравнению с деятельностью советских войск и специалистов, которые занимались в том числе восстановлением народного хозяйства Афганистана, это присутствие выглядит гораздо менее привлекательным.

К сожалению, опыт войны в Афганистане не получил должного внимания ни в СССР, ни в России до настоящего времени. Сказалась не только инерция военного мышления, но и глубочайший кризис в СССР и России, а также изначальное негативное отношение ко всему, что происходило в Афганистане и в СССР в те годы. Это в последующем очень больно ударило по Вооруженным силам России, которые воевали в Чечне и на всем Кавказе, включая конфликт с Грузией. Только после переоценки ВПО в правящих кругах в России во втором десятилетии нового века Военно-политическое руководство России стало делать (не всегда бесспорные, на мой взгляд) выводы, ориентированные, прежде всего, на опережающее развитие ВВСТ и ВС. В этой области, как известно, в 2010–2020 годы удалось добиться впечатляющих успехов, которые, однако, не компенсировали полностью развал ВС с конца 80-х годов.

Таким образом, анализ взаимосвязи и взаимовлияния наиболее вероятного сценария развития МО на сценарий развития ВПО и конкретные варианты развития СО (метод логической дедукции и построения авторской концепции сценария), с одной стороны, и, обратный процесс – влияние особенностей развития военных конфликтов, войн и СО на эволюцию сценариев ВПО и МО, с другой стороны, имеют широкие перспективы для практических целей, прежде всего, повышения эффективности анализа развития наиболее вероятных сценариев ВПО и СО. В этом заключается суть авторской концепции работы[99].

Кроме того, такой анализ является неизбежным и обязательным предварительным этапом для разработки внешней и военной политики России, в особенности военного строительства, в том числе обоснования нормативного стратегического прогноза развития Стратегии национальной безопасности, развития ВВСТ и военного искусства.

Понимание и выбор НЧК и ИР НЧК в качестве главного фактора развития и безопасности буквально диктует системный и комплексный подход при разработке национальной стратегии (как общенационального долгосрочного плана) развития и увязки с ними всех других, более частных стратегий и программ: социально-экономических, внешнеполитических, информационных и пр. Диктат этот следует из сущности национального НЧК как многокомпонентного фактора развития. Причём этот диктат особо выделяет условия жизни, работы и качество инструментария специалистов, определяющих креативность и созидательную энергию страны.

Ядром НЧК, конечно, был и остаётся человек, но ныне – человек образованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма, т.е., к сожалению, далеко не все граждане. Как правило, эту часть нации относят к «творческому» («креативному») классу, составляющему порядка 30%, а для России – ещё выше. Поэтому важно, чтобы эта «доля» была максимально высока, приближаясь к 100%. Это означает, например, что не только среднее, но и высшее образование должны быть бесплатными и доступными, как и другие услуги, например, здравоохранение. Не случайно Дж. Байден в своем первом послании Конгрессу страны 28.04.2021 года именно образованию и здравоохранению посвятил больше всего места[100]. Позже, в сентябре 2021 года, он прямо озвучил коррективы в использовании силовых инструментов внешней политики, сделав ясный акцент на ИР НЧК[101].

Сам же человеческий капитал определяет в современной экономике основную долю национального богатства стран, регионов, муниципальных образований и организаций. В то же время доля неквалифицированного труда в ВВП развитых и развивающихся стран, включая Россию, становится всё меньше, а в технологически передовых странах она уже исчезающе мала.

[102]

Из графика видно, что:

1). С 1990 по 1996 гг. ИРЧП в России стремительно снижался.

2). К концу 90-х годов ИРЧП в России только-только вернулся на уровень страны со среднем развитием НЧК (примерно в пятом десятке стран, на ровне Словакии и Словении, Мексики), что и означает реальное место России в мире.

3). Продолжается медленный рост ИРЧП с 2000 по 2014 гг., не достигнув уровня 1990 г. РСФСР то время, когда в других странах, в том числе некоторых африканских, этот показатель уже выше.