Этому и соответствовала Военная доктрина России, рассчитанная на ведение региональной или даже локальной войны. СВО на Украине, которая продолжается более двух лет, показала во многом неготовность ВС страны. Ошибки преодолеваются с трудом и большими жертвами, издержки которых сказываются на состоянии экономики и общества, а некоторые тщательно скрываются.

Так, например, неизвестно насколько хватит ВВСТ и боеприпасов, которые используются сверхинтенсивно в СВО более полутора лет. Вывод, который делают некоторые эксперты в отношении, например, ВВС, настораживает: современные российские самолеты рассчитаны на конфликт высокой интенсивности длительностью примерно до 14 дней. Если верить информации о первоначальных планах закончить конфликт в Украине примерно за 10 дней, то ВКС летали бы столько, сколько возможно и необходимо: они могли бы развернуть всю свою мощь против ВВС Украины, и у ВКС не было бы проблем с поддержанием самолетов в рабочем состоянии, то есть с капитальным ремонтом после завершения ‘кампании’[1].

Однако, учитывая, что "СВО" продолжается уже более двух лет, постоянное интенсивное использование всего парка ВКС просто невозможно. Да, конечно, ВКС по-прежнему совершают до 200 самолето-вылетов в день, но это создает огромную нагрузку на имеющиеся самолеты, требуя, чтобы треть из них проходила капитальный ремонт. И когда эти капитальные ремонты проводятся в большой спешке и в соответствии с местными традициями в отношении контроля качества – мы видим статистику резко возросших в 2022 году не боевых аварий самолетов.

Ситуация с другими ВВСТ – не проще. Если Концерну ВКО «Алмаз-Антей» удалось увеличить выпуск своей продукции в ходе СВО в 2,5 раза, то это отнюдь не является нормой для других видов и систем оружия, а также боеприпасов.

Надо признать, что на Украине дела обстоят намного хуже. Три важных компонента украинского военного потенциала «наступления» – авиация, ПВО, а теперь и артиллерия – находятся в «пограничных состояниях». Они важны и критически изношены, использовать их для украинской армии – значит подвергнуть себя риску, а не использовать – обречь наступление на неудачу изначально. И если анонсированное в ноябре прошлого года наступление продолжится в июле августе 2023 года, многое указывает на то, что оно будет иметь кратковременный эффект и по целому ряду причин, вероятно, увязнет уже на втором этапе.

Избранные США меры по реализации этой стратегии в военной области были вполне ожидаемы и предсказуемы. Пример – обещанные ВСУ поставки самолетов F-16, которые совместимы с поставляемой техникой и вооружениями НАТО, а также способными резко снизить активность авиации ВКС. Становится понятно, зачем Киев так упорно вытрясал из НАТО F-16, самолет, который не сильно лучше МиГ-29 и Су-27 ВСУ и уж точно хуже российских современных истребителей. Не в самом F-16 дело, дело в его применении и использовании всей существующей системы управления НАТО.

По сути дела, поставки самолетов – новый виток в эскалации противоборства в условиях снижения активности ВСУ. Значит, на нашей стороне тоже необходимо разрабатывать планы того, как противостоять противнику в изменяющихся условиях. Будут ли это посты ВНОС по примеру иракских, либо мобильные группы с ЗРК ближнего действия или ПЗРК, здесь не так важно. Важнее понять, что с появлением американских самолетов начинается новый виток противостояния, и на тот вопрос, который станут задавать с той стороны, необходим будет эффективный ответ[2].

Объективно эти действия сознательно ведут к дальнейшему обострению ВПО уже не только на украинском ТВД, но и по всему периметру границ России, что отчётливо видно на примере обострения ситуации в Армении, Грузии и Молдавии и (пока что не явных признаках) роста напряженности в Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Это проявляется, например, в характеристике содержания такого понятия, как «Военно-политическая обстановка», которая уже не относится только к отношениям между субъектами – государствами МО[3], но и отношениям между многими другими акторами (например, коалициями, НКО, международными институтами и пр.), а, главное, – ведущими тенденциями в мире (например, глобализации и автаркии). Достаточно сослаться на пример, приведенный в ходе ПМЭФ бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который рассказал о том, что в 2-х миллионной Молдавии уже более 14 тысяч прозападных НКО. Иными словами, как минимум десятки тысяч человек могут и будут активно участвовать не просто в будущих выборах на стороне Запада, но и способны организовать массовые акции.

Здесь необходима политическая дедукция для более чёткого понимания, когда военная стратегия России на СВО и в мире – только часть государственной стратегии безопасности и развития, в которой учитываются многие другие важные факторы и тенденции, которые ускоряют западную эскалацию. В частности, в военной области. Как справедливо заметил в июне 2024 года один из авторов-специалистов, «Сегодня Россия старательно затягивает в «серую зону» восточноевропейского ТВД самые современные системы ПВО заклятых партнёров, прямо намекая – ехайте быстрее, пока ещё существуют ошмётки энергосистемы и генерирующие мощности, какие-никакие аэродромы, порты, плотины, промышленные кластеры, способные работать на войну. И «Пэтриоты» обязательно приедут, поскольку без них создать позиционные районы прикрытия своих полицейских сил не получится. А поскольку товар небывало дорогой и штучный, их тоже придётся защищать. С воздуха – в первую очередь, именно так и будут легализованы поставки боевой авиации НАТО. Даже базирующейся в Польше и Румынии»[4].

Очевидно, что для России нужна своя, более общая, национальная стратегия, что подтвердили назначения в МО в мае-июне 2024 года. Эта российская стратегия на СВО вытекает из более общей стратегии России: «Прекрасно зная, что именно вопрос применения боевой авиации станет очередной попыткой потрогать грязными ручонками очередную «красную линию» Путина. Сначала на Западе гетманщины (как средство ПВО/ПРО), а потом всё ближе к линии соприкосновения. Данный шаг очевиден и логичен, поскольку способен ещё дольше затягивать конфликт, снижать эффективность наших ударов по критической инфраструктуре. Без потерь самолётов, если действовать осторожно, осмотрительно, шаг за шагом приближаясь к своей «Линии Керзона» и наращивая параллельно наземное ПВО …. Поэтому рано или поздно на поле боя придётся заявляться самим, а вот здесь наступит самое интересное, возникнет новая развилка эскалации.

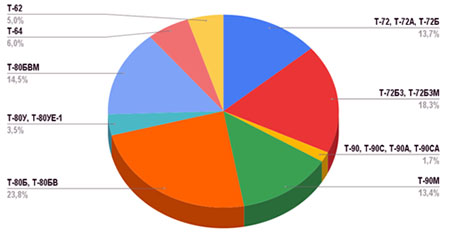

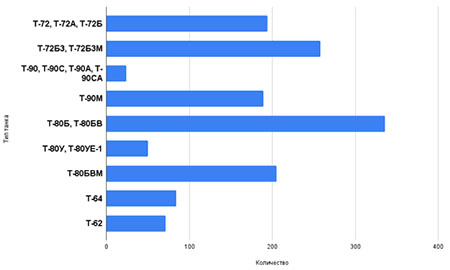

Исключительно важное значение в ходе СВО приобрело ОПК России, например, способность производить и модернизировать бронетанковую технику. Даже беглый обзор обращает внимание потому, что позволяет сделать важные выводы.[5]

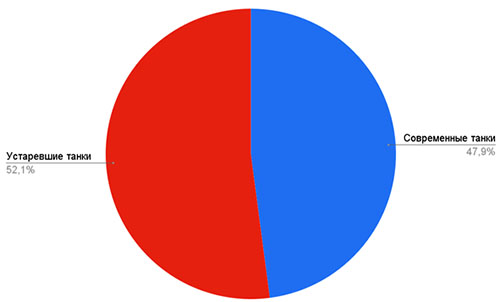

Во-первых, в современной войне сохраняется значение не только самых современных, но и устаревших вооружений. В частности, бронетанковой техники, которая в Сухопутных силах России в 2022–2024 годы сыграла определенное значение. И, наоборот, «распиаренные» машины (БМПТ, например) не оказали существенного влияния.

Если полгода назад я утверждал, что этой машине так и не нашлось место в ОШС Сухопутных войск ВС РФ, то теперь я могу говорить это с твердой уверенностью. Критика в адрес "Терминатора" оказалась справедливой, и снижать количество танков ради этой непонятной штуковины командование не собирается. Косвенно подтвердилась информация, что в составе группировки действуют два батальона на БМПТ (около 30 машин в каждом), очевидно, решая некие специфические задачи.

Еще одна "нездоровая" категория – средние танки Т-54 и Т-55. Я не стал дробить их дальше, так как набралось всего лишь 11 снимков этих машин. Можно смело делать вывод, что факт применения этих танков говорит о некоем частном эксперименте, но не о тенденции. Тем более смешно утверждать, что появление Т-54/55 свидетельствует об исчерпании запасов более современных машин. Их количество в подборке следовое – жалкие 0,6% – и говорит об только об исключительности этого случая.

Т-62 тоже можно отнести в "нездоровые" категории. Появление этих машин в зоне конфликта точно также вызвало болезненный ажиотаж, как и Т-54/55, и тоже преподносилось как свидетельство исчерпания запасов танков. Если бы это утверждение было правдиво, то изменение выборки показало бы значительное увеличение количества 62-к за счет уменьшения других типов танков, но нет. Рост составил 0,6% Относительно других типов изменения следовые, за полгода ничего существенного с парком Т-62 так и не произошло. Напрашивается вывод, что появление в составе группировки этих машин было ситуативным и вызвано, скорее всего, резким ростом численности подразделений в ходе мобилизации. В целом применение Т-62 похоже на протяженный эксперимент по применению танков предыдущих поколений в полноценных боевых действиях. Не следует забывать, что до недавнего времени все ведущие армии мира поддерживали в боеготовом состоянии значительный парк устаревших машин, и только ультралиберальная экономия поставила на них крест. Бундесвер гордо отчитался о ликвидации своих запасов Leopard 1 в 2008-м, а подразделения Национальной Гвардии США закончили избавляться от своих М60 лишь в 2019-м, причем вполне живая техника ушла либо на искусственные рифы, либо прямо в мартен.

Т-64 все также сохраняет статус "вымирающего вида". Его численность чуть просела, до 5,8%. Скорее всего, и запасы пригодных к восстановлению машин исчерпаны, и наличие запчастей позволяет лишь поддерживать в боеспособном состоянии некий небольшой парк. Так или иначе, "харьковское чудо" вместе с Т-62 балансирует на грани статистической погрешности, никак не делая погоды в общем парке группировки.

С проблемными ребятами разобрались, и пора поговорить о наиболее современной технике. К ней я отношу танки, оснащенные тепловизионными прицелами и встроенной динамической защитой. Формально сюда можно отнести Т-80УК и Т-80УЕ-1, но их количество настолько мало, что нет смысла пытаться их выделить из общей массы Т-80У, которые безусловно относятся к устаревшим танкам. Поэтому к современным машинам я отнес Т-90, Т-90А, Т-90С, Т-90СА, Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Попытки разделить их на подварианты исключены: так классификация чересчур усложнится. Сюда же попала и БМПТ – уж чего-чего, а электроники на ней дофига и больше.

Печально, но факт: все ранние версии Т-90, включая Т-90А, окончательно превратились в вымирающий вид. Их снимки исключительно редки, и за полгода тенденция никак не изменилась. Очевидно, их запасы истощили и поставки союзникам, и передача части машин на капремонт с модернизацией до уровня Т-90М. Тенденция за полгода никак не поменялась.

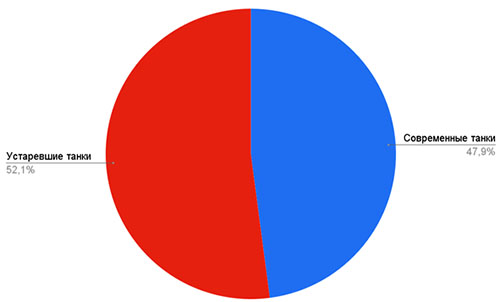

Точно также сохранилась и пропорция между наиболее современной техникой. Триада из Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М уверенно балансирует на близкой к половине цифре в 49,4% от общего количества танков, внутри распределяясь в примерно равных пропорциях. Это косвенно подтверждает цифру в 1500 новых танков, сданных промышленностью в 2023-м. Тенденция к увеличению общего числа новейших машин указывает на способность промышленности не только восполнять потери, но и наращивать численность современных танков. Любопытно, что упрочнил свои позиции Т-90М "Прорыв", а Т-72Б3М наоборот чуть сдал. Тем не менее, эти отклонения даже не в статистической погрешности, и легко могут быть скорректированы. Интересно будет провести аналогичный анализ через полгода и узнать, смогла ли промышленность увеличить объемы выпуска.

Внутри обширной категории устаревших танков сохранилась тенденция балансировать на общем количестве около 50%. от всей численности танков. Сохранилось лидерство за Т-80БВ, хотя тут он сдал аж 4%. Все остальные подкатегории зависли на своих местах, что говорит об успешной работе Центральных баз резерва танков по выдаче техники с хранения.

Наверное, самым важным наблюдением за эти полгода стала констатация факта неизменности пропорций между разными типами техники. Это говорит о том, что система хранения танков себя полностью оправдала, позволяя насыщать войска по мере формирования новых подразделений и соединений и восполнять потери уже существующих частей. В противовес усилиям оппонентов по поискам хоть чего-либо более или менее живого российские базы резерва не зря ели свой хлеб десятилетиями, сохранив необходимый резервный фонд танков. Внушительных результатов добилась и российская промышленность, за год сделав с нуля столько машин, сколько ранее делали за несколько лет. Для сравнения, войска противника за 2,5 года не получили НИ ОДНОГО нового танка – исключительно восстановленные.

После чего как Россия, так и Запад должны будут подойти к ответу на принципиальный вопрос: мобилизуемся на Большую Войну или «разводим края» конфликта. Задача (Запада) на данном уровне эскалации – резко изменить стратегию ведения Спецоперации нами, то есть спровоцировать новую частичную мобилизацию, нанести чувствительный урон экономике и бюджету России, поскольку новые сотни тысяч солдат требуют огромных расходов. И переводят противостояние из локального конфликта с использованием экспедиционного корпуса (как сегодня) – в настоящую народную войну»[6]. Да, разгром наёмников произойдёт намного быстрее, но и цена будет чувствительнее (где оружие, снаряжение и самое главное – командирские кадры даже для полумиллиона новых солдат?).

Дискуссия о сущности современной военной безопасности государств[7] началась и активно велась с момента прихода М. Горбачева к власти, но в разных, порой прямо противоположных, направлениях[8]. Можно констатировать, что в итоге её нарочитая публичность и широкое обсуждение, к сожалению, привела к негативным результатам, не добавив положительных знаний к тому, что с трудом и традиционно медленно формировалось в советской политической и военной науке до 80-х годов ХХ века: безопасность и затраты ресурсов на оборону были объявлены главной причиной отставания СССР в социально-экономическом развитии от Запада[9].

Это стало сначала идеологическим, а затем и политическим основанием для свёртывания развития ОПК и сокращения (фактически уничтожения) значительной части ВС СССР в 80-е и 90-е годы. Почему-то никому в голову не приходило и не приходит сегодня, что сокращение ОПК и ВС СССР-России в 90-е годы не только не привело к росту экономики, а, наоборот, шло параллельно с уничтожением науки и промышленности в катастрофических масштабах (по некоторым оценкам на 60–75% к началу ХХI века).

В 90-е гг. можно констатировать о полном отсутствии профессиональной дискуссии по этому вопросу и приобретении новых знаний. Идеологически либерализм исключал практически любые меры по укреплению безопасности и развитию России, которую предполагалось разделить на 6-7 государств по примеру Югославии. Как результат, например, было «не замечено» то, что в условиях внешне благоприятного развития МО в 90-е и нулевые происходило наращивание Западом подготовки к военным действиям против России. Так, например, по оценке исследователя этой проблемы, «Период с 2000 по 2020 годы характеризуется наиболее активной деятельностью ЕС в направлении интеграции ОПК и (и ВС – А.П.) В 2003 г. было основано ЕОА, а в середине 2010-х гг. произошла активизация интеграционных процессов…»[10].

Постепенно и очень медленно, но эта дискуссия и позиция многих политиков и военных ученых постепенно привела к признанию некоторых ошибок предыдущих лет только во втором десятилетии нового века, более того, приобретала нормативные формы в целом ряде документов Совета безопасности и Минобороны РФ. Как правило, в этой связи ссылаются на «Мюнхенскую речь» 10 февраля 2007 года В.В. Путина, которая, однако, не были ни первым публичным критическим анализом, ни радикальной сменой курса страны на возвращение суверенитета. Тем не менее она стала важным этапом в признании ошибочности политики Запада и (косвенно) военной политики России. Можно констатировать, что к 2021 году, когда была принята новая СНБ РФ, общие представления о безопасности вообще и военной безопасности, в частности, обрели достаточно объективную, законченную логическую форму по своим основным направлениям (что, конечно же, не означало завершение споров и дискуссий по военно-политической проблематике, которые обострились в ходе проведения СВО на Украине), а именно – как неразрывная связь в решении проблем безопасности и развития.

________________________________________

[3] В большинстве специальных оценок ВПО она характеризуется как «совокупность межгосударственных отношений». См., например: Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная мысль, 2011, № 4, – с. 3.

[7] Военная безопасность государства – зд.: состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием непосредственной военной угрозы, либо способностью ей противостоять. Это определение, на мой взгляд, нуждается в существенном уточнении как с точки зрения приоритетности (государства, общества и личности), так и с точки зрения характеристики военной угрозы.

[8] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная национальная стратегия России в области военной безопасности / Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. – М.: МГИМО-Университет, 2022. – 440 с.

[9] К сожалению, эта ложь и сегодня инерционно влияет на политиков, политику и науку.

[10] Сероштанов К.В. Формирование оборонно-промышленного комплекса Европейского союза в 2000–2020 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степен6и кандидата исторических наук. Томск, «Национальный исследовательский университет», 2022, – с. 7.