Мы должны усвоить горькие уроки Чечни. А это невозможно без трезвого, спокойного

и глубокого анализа всех событий, произошедших в республике за последние годы[1]

Г. Трошев, бывший командующий группировкой на Северном Кавказе

Чем дальше в своем развитии уходит человечество от своих истоков, тем больше разница в силовом противоборстве между военными и не военными средствами в пользу последних. Собственно война, как крайняя форма вооруженного насилия, уступает свою роль другим формам насилия — более эффективным, менее дорогостоящим, менее рискованным, но не менее опасным. И, тем не менее продолжается расширение и спектра военных сил и средств, которые остаются по-прежнему инструментами внешней политики. Поэтому суждения о том, что «военная сила потеряла свое значение», ставшие особенно популярными в СССР в 80-е годы, не имеют под собой реальной основы. Их цель была максимально ограничить военную силу в СССР в нарастающем в те годы (напомним о Р.Рейгане и его «империи зла») противоборстве с Западом и подготовить в реальности почву для односторонних компромиссов и последующей капитуляции. Другими словами, это бвша идеологическая уловка, которую проглотила правящая советская элита в 80-е годы прошлого века.

Сказанное о военной силе и взаимосвязи между её формами можно проиллюстрировать, например, концептуальным выступлением С.В. Лаврова на Примаковских чтениях 11 июня 2019 года в Москве, где он описал взаимосвязь силовых (военных и не военных) факторов на примере политики США. В частности, говоря собственно о военной силе, глава МИД РФ напомнил, что в ходе контактов с Вашингтоном как на уровне лидеров, так и министров и помощников президентов, Москва передавала предложения «по всему спектру вопросов стратегической стабильности», но ответа пока не получила. «Весь спектр вопросов стратегической стабильности» — это определение включает в себя в настоящее время не только стратегические наступательные (ядерные и не ядерные вооружения), средства ПРО, космические средства нападения, но и широкий спектр ВТО, способных изменить стратегическую обстановку (СО), а в последствие и ВПО.

Упрощение понятия «стратегической стабильности» до уровня отношений в ядерной области — обычная ошибка многих политиков и военных (особенно представителей РВСН) в России, которые почему-то считают ядерную войну невозможной, хотя очень многие полагают наоборот. Надо признать, что ЯО, как средство «сдерживания» и укрепления стратегической стабильности категорически критиковалось ещё Б.Л. Гартом, который писал: «Водородная бомба скорее является препятствием, чем помощью при проведении политики «сдерживания». Она уменьшает опасность всеобщей войны, но в то же время увеличивает возможность возникновения «ограниченной» войны в процессе непрямой и широко распространенной местной агрессии»[2].

Кроме того, говоря о не военных силовых инструментах политики, министр подчеркнул, что Россия призывает США отказаться от военно-политических и экономических методов давления на своих оппонентов. Т. е. от силовых (но не военных средств политики «силового принуждения»). В частности, он указал, что США используют методы нечестной конкуренции, вводят экономические санкции и ведут торговые войны. Он подчеркнул, что необходимо «отказаться от архаических методов военно- политического, торгово-экономического, информационного сдерживания»[3].

В выступлении министра отражено и влияние МО на развитие средств и способов силовой политики, в частности, на политике США «переформатирования» системы международной безопасности, стремлении изменить структуру МО в своих интересах: «Соединенные Штаты продолжают наносить мощные удары по архитектуре международной безопасности, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны. По его словам, главной помехой на пути к коллективному объединению усилий остается «упорное нежелание небольшой группы западных стран во главе с Соединенными Штатами признать современные международные реалии».

Иными словами, С.В. Лавров описал состояние ВПО и политику «силового принуждения» США, представляющую собой систему силовых средств и способов влияния, а конечную цель США — изменение структуры МО и системы международной безопасности. Вместе с тем, он признал, что до настоящего времени противодействие этой политике со стороны других стран не вполне эффективно: политика США и их союзников приобрела инерционный и долгосрочный характер, ориентированный на эскалацию использования инструментов насилия — как военных, так и не военных. В этой связи становится принципиально важно выяснить насколько политика противодействия политике «силового принуждения»[4] США может быть эффективной и в каких конкретно областях.

В этой связи, а именно — с изучением закономерностей развития ВПО — необходимо затронуть в очередной раз некоторые вопросы военной теории, которые могут помочь ответить на поставленные вопросы. Прежде всего, с точки зрения выбора средств силового противодействия и противоборства, которые определяют характер такой эволюции (в частности, военный, вооруженный, силовой или не силовой).

В целях первого этапа такого анализа («этапа упрощения»), за которым последует этап «уточнения», представляется важным, даже неизбежным, разделить и попытаться сформулировать по-новому такие понятия, как:

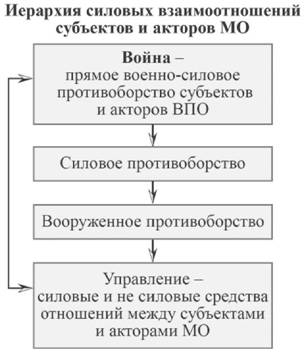

— «война»[5] — как прямое военно-силовое противоборство субъектов и некоторых акторов ВПО. Это определение отличается от общепризнанного, где война — военный конфликт между политическими образованиями — государствами, племенами, политическими группировками и так далее, — происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий. Именно такой подход к понятию «война» влияет на формирование современной ВПО в первую очередь.

Во-первых, потому, что в новой МО и ВПО война может и не быть вооружённым конфликтом в классическом понимании (например, в качестве стороны военного конфликта могут участвовать не известные акторы или силы), а, во-вторых, не всегда современная война происходит в форме вооружённого противоборства: существует немало силовых и очень опасных сил и средств поражения противника, которые не относятся к средствам вооруженной борьбы.

— «силовое противоборство»[6] — как частный случай войны, когда используются ограниченные по масштабу и объему силы и средства преимущественного не военного характера; в отличие от войны, силовое противоборство ориентировано на широкое использование не военных средств, как правило, в длительном конфликте. Собственно военная сила предназначена для того, чтобы повысить эффективность не военных средств и методов.

— «вооружённое противоборство»[7] — частный случай силового противоборства, которое ведётся преимущественно военными средствами и заканчивается с завершением военных действий. При этом нередко в таком противоборстве испытываются и применяются принципиально новые ВВСТ, которые дают безусловные преимущества, как минимум, на начальных этапах. Так, применения США БПЛА против талибов в Афганистане и Пакистане, а Грузии и Израиля — против своих противников без объявления войны оказалось очень эффективным не только с военной, но и с политической точки зрения[8];

Таким образом, война, как форма враждебных отношений между субъектами и акторами ВПО, может носить как характер вооруженного, так и не вооруженного («силового») противоборства в зависимости от разных обстоятельств, а также быть синтезом обеих форм. В этом смысле наличие военных действий или их отсутствие НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательной характеристикой войны. С 2014 года я настаиваю на оценке ВПО и политики западной военно-политической коалиции в отношении России как войны, которая уже несёт крупные жертвы и социально-экономические потере[9].

— «управление»[10] (государственное и военное) — политика, использующая как силовые (самого широкого спектра — от экономических и политико-административных до информационно-пропагандистских и специальных киде-операций), так и не силовые средства и методы, основанные на огромных и быстро увеличивающихся информационных ресурсах. Возможности усиления реального влияния управления на политику стремительно увеличиваются по мере развития ИКТ. Так, объём рынка в России уже превысил 12 трлн руб. (более 16% ВВП), что в сумме больше таких отраслей, как сельское хозяйство и строительство[11].

Таким образом, в новых условиях формирования МО и ВПО решающее значение приобретает изменения в существе понятий, характеризующих силовые возможности субъектов и акторов, формирующих ВПО. Причём силовые (не военные средства) противоборства превратились де-факто в решающие, наиболее часто и широко используемые. Именно они стали теми средствами, на которые сделал акцент в своей политики Д. Трамп и его администрация в 2017—2020 годы, где средства «управления» делают акцент, во-первых, на увеличение собственных возможностей и только во- вторых — ослабление возможностей противника.

В самом общем виде эту иерархию можно изобразить следующим образом:

Таким образом в Пособии проводится разница между понятиями «война» и «управление», которые являются более общими и по сути родственными понятиями, отличающимися в конечном счёте приоритетами в использовании вооружённого насилия в общей системе силовой политики, и более частными понятиями — «силовое противоборство» и «вооруженное противоборство», которые, в свою очередь делятся на свои частные случаи.

Подобное разделение, на мой взгляд, позволяет добиться двух важнейших результатов: необходимость разрабатывать наиболее эффективную стратегию управления безопасности и развития (или, в её худшем варианте, стратегию войны») и максимально серьёзно работать над военной стратегией, не прибегая к «таблетке от страха».

Сказанное необходимо иметь в виду при формировании современной ВПО: если прежде этот процесс происходил прежде всего под влиянием военно-силовых средств (доминировании «войны»), то сейчас на первый план вышли средства «управления».

К сожалению, традиционное понимание понятий «войны» и «политики» не предполагает приоритета средств управления, хотя К. Клаузевиц и предупреждал о необходимости широкого толкования понятия «война», что, безусловно наносит свой отпечаток на эволюцию современных представлений о развитии ВПО. Ниже в работе я попытаюсь подробнее описать это явление.

________________________________________

[1] Трошев Г.Т. Чеченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020, с. 7.

[2] Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 13.

[4] Политика «силового принуждения» (The «Power to Coerce») - термин, предложенный рядом авторов, первенство которым, вероятно, следует оставить за экспертами РЭНД-корпорации, опубликовавшим в 2016 году соответствующую книгу.

[5] Война - зд.: высшая форма силового противоборства субъектов МО и ВПО.

[6] Силовое противоборство - зд.:частный случай войны.

[7] Вооружённое противоборство - зд.: частный случай силового противоборства с ведением военных действий.

[8] Фомичёв О. Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана // ВПК, 2020, № 15 (828) от 21-27 апреля, сс. 6-7.

[10] Управление (государственное и военное) - зд.: политика субъекта МО-ВПО (высший уровень противоборства), использующая как силовые, так и не силовые средства и методы в любой области и в любое время.

[11] Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использования ИКТ М.: Альпина, 2018, с. 25.